Ein Kritiker vor dem Herrn

Nur in bestimmten Religionen ist der Teufel nicht wohl gelitten, sondern gefürchtet und sogar verhaßt. Das sagt mehr über den schlechten Charakter mancher Religionen, als über den Teufel selbst aus. Natürlich muß auch er ein Geschöpf Gottes sein, wenn nun mal alles aus einer Hand stammen soll.

Wenn es nur einen einzigen, noch dazu wahren, allgegenwärtigen, allwissenden und gütigen Gott geben soll, dann darf es keinen zweiten und schon gar keinen Gegen–Gott geben. Warum?—Eher aus Gründen der Konkurrenz, die Priester nicht mögen. Sie möchten vielmehr das Monopol für alles Göttliche.

Mit dem sogenannten Bösen geht nicht nur in Hollywood–Streifen immer eine Herausforderung einher, so daß sich das sogenannte Gute bewähren muß.

An seiner Aufgabe, die er sich selbst gegeben hat, läßt sich der Teufel am ehesten verstehen: Er ist der Versucher , das ist seine Sache.—Mephistopheles stellt sich in Goethes Faust vor als:

Franz von Stuck: Luzifer (1890).—Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Ein Teil von jener Kraft,

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

(…)

Ich bin der Geist, der stets verneint!

Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,

Ist wert, daß es zugrunde geht;

Drum besser wär’s, daß nichts entstünde.

So ist denn alles, was ihr Sünde,

Zerstörung, kurz das Böse nennt,

Mein eigentliches Element.

(…)

Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war,

Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, …

(Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie. In: Werke; Bd. 3. S. 47.)

Ein Geschöpf Gottes soll er sein, sogar einer der Mächtigsten, wenn nicht der Mächtigste überhaupt, dann aber sei er abtrünnig geworden.—Das soll so gekommen sein: Als der mit sich selbst jeden Schöpfungstag immer zufriedener werdende Schöpfer seinen Engeln endlich die fertige Schöpfung und dann auch deren vermeintliche Krone vorstellte, soll er von den Geistwesen verlangt haben, vor dem Menschen niederzuknien.

Das haben auch fast alle folgsam getan, nur einer nicht. Luzifer, einer vom Schlage der Erzengel mit dem Flammenschwert soll diese Huldigung ebenso selbstbewußt wie konsequent verweigert haben.—Und jetzt kommt, was nur Philosophen sich getrauen: Der Sache nachgehen, die möglichen Gründe prüfen, um dann zu dem ketzerischen Ergebnis zu kommen: Recht hat er, der Luzifer!

Es gehört stets gewisser Mut dazu, auszuscheren und aus der Reihe zu tanzen, und das bringen nur wenige fertig. Wenn man sich in die so feierliche Situation hineinversetzt: Da ist der Schöpfer dieser Welt über alle Maßen stolz auf sich und sein Werk, dann kommt dieser Kritiker daher. Die allererste Lektion erteilt Luzifer dem Schöpfergott.—Das Selberdenken macht ihn philosophisch höchst interessant, so wird er zum Kritiker aller Kritiker.

Unermüdlich wie Sisyphos versucht der Teufel seither, möglichst konkret nachzuweisen, daß der Mensch es nicht verdient, daß Engel sich tatsächlich vor ihm verneigen.—Da wir uns den Sisyphos aufgrund einer Bemerkung von Albert Camus als einen glücklichen Menschen vorstellen sollten, dürfte es sich auch bei Luzifer um einen glücklichen Engel handeln, weil er sich seine Aufgabe selbst gegeben hat.

Im jüdischen Glauben werden Engel sehr viel differenzierter vorgestellt. Das findet sich auch bei Rainer Maria Rilke in seinen Duineser Elegien.—Dort sind sie nicht einfach nur lammfromm, vielmehr mystische Wesen. Sie sind schön und schrecklich zugleich, und sie stehen dort, wo große Geheimnisse zu erwarten sind. Der Anfang der ersten Elegie hat etwas von dem, was hier dargestellt werden soll:

Wer, wenn ich

schriee, hörte mich denn aus der Engel

Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme

einer mich plötzlich

ans Herz: ich verginge von seinem

stärkeren

Dasein. Denn das Schöne ist nichts

als des Schrecklichen

Anfang, den wir noch grade ertragen,

und wir bewundern

es so, weil es gelassen verschmäht,

uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.

(Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien. In: Sämtl. Werke; Bd. 1. S. 685.)

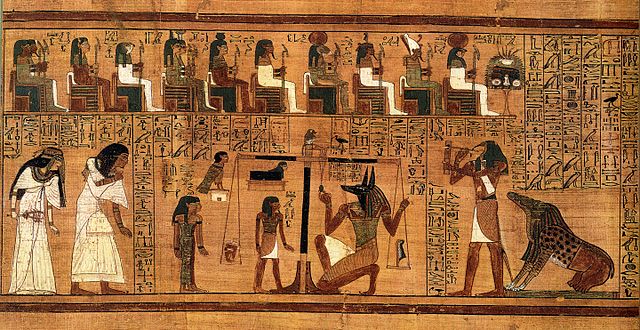

Der Mensch ist zwischen Tier und Engel gestellt und ist nicht sicher zu Hause bei sich, wie Rilke sagt.—Das ist dann wohl auch der eigentliche Grund, warum Luzifer in seiner Eigenschaft als Lichtbringer und als der Oberste aller Teufel gewisse Entwicklungsdienste leistet. Der Teufel ist also ein Selbstdenker, mehr noch, er ist ein Schöpfungskritiker und dabei nicht unbedingt ein Feind des Menschen, sondern eher einer, der sich vom sogenannten allzu Menschlichen ebensowenig abhalten läßt in seinem Urteil, wie der ägyptische Schreibergott Thot beim Jüngsten Gericht. Auf der Seelenwaage wird das Gewicht einer Feder, in der einen Schale, gegen die mit Erdenschwere belastete Seele, in der anderen Schale, abgewogen. Derweil wirkt die Waage wie ein Lügendetektor, der auf jede Unwahrheit reagiert. Für den Fall ist die Seele verloren, sie wird verstoßen und dem hundsköpfigen Anubis zum Fraß zugeworfen.

Rechts: Der ibisköpfige Thot als Schreiber beim ›Wiegen des Herzens‹, hinter Anubis (1300 BC).—Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Es ist in der Tat befremdlich, desöfteren dabei zu sein, wenn Zeitgenossen sich selbst und anderen einiges vormachen wollen, was einfach nicht stimmt. Das ist schon eine wundersame Art der Urteilsbildung, sich auf den eigenen Leim zu kriechen.—Es braucht nicht viel an geistiger Durchdringungskraft und empathischer Beobachtungsgabe, um zu sehen, daß manche sich selbst und anderen gewissenlos etwas vormachen wollen.

Wir haben allerdings auch ein Gespür für Unstimmigkeiten: Zumeist warten Sprache und Grammatik mit Seltsamkeiten auf, wobei man sehen kann, was alles zueinander passen muß, wenn etwas wirklich stimmt.—Wahrheit ist weit mehr als eine Frage der Logik, sondern ein ganzes Ensemble unterschiedlichster Aspekte, die nicht nur in der Aussage, sondern in ihrer ganzen Darbietung harmonisch abgestimmt sein müssen. Es zeigt sich, was alles im Kleinen und auch im Großen zusammenstimmen und im Einklang miteinander sein muß.

Wenn eine Seele belastet ist durch die Erdenschwere solcher Selbstbetrügereien, dann wird sie gewiß keinen Freispruch erhalten. Es würde ohnehin nicht funktionieren, sich im Leben zu belasten, um dann nach dem Tode entlastet zu sein.—Da wirkt das Manöver der Christlichen Kirchen, daß die Schuld wie eine Lokalrunde schon für alle Zeiten im Voraus abgetragen sei, kaum besser als eine durchsichtige Abofalle.

Erlösen müssen wir uns schon selbst. Luzifer ist dabei einer der besten Ratgeber, denn wenn etwas zu schwer ist, dann kann es auch nicht schweben. Dabei würden wir so gern engelsgleich abheben.

Bei Platon gibt es dazu einen phantastischen Mythos vom gemeinsamen Zug mit den Göttern über das nächtliche Firmament bis zum Reich der Ideen am Rande der Welt.

Die Götter haben allerdings ein Gespann mit zwei sehr guten Pferden.—Beim Seelenwagen der Menschen ist jedoch nur eines der Pferde wirklich tauglich für den Aufstieg ins Reich der Ideen.

Der Versucher ist ein begnadeter Prüfer und wir tun gut daran, ihm zu vertrauen, denn wo er sich nicht bereit finden kann für seine Zustimmung, da haben wir sie auch noch nicht verdient.—Man sollte daher eher auf die Hilfestellung achten, die Luzifer als Versucher zu leisten imstande ist.

Bei Goethe ist Mephisto ein Ironiker und manchmal zynisch, aus guten Gründen. Aber seine Ironie hat Empathie und sein Intellekt ist messerscharf, man kann ihm nicht mit dummen Ausreden kommen, denn er kennt sie alle.

Das Teuflische am Alkohol

Da sich der Teufel aber nicht ständig um alle höchstpersönlich kümmern will, hat er den Schnaps gemacht. Daher ist es so wesentlich, das Teuflische am Alkohol zu verstehen, um darüber sich selbst zu verstehen.

Udo Jürgens irrt, wenn er meint, der Teufel habe den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Das ist zu kurz gegriffen.— Wie bereits dargestellt, geht es ihm darum, uns zu prüfen, ob wir es verdient haben, seine Achtung zu erhalten und eine Fluglizenz ins Transzendentale.

Der Songtext von Udo Jürgens, hat allerdings eine bemerkenswerte Pointe. Da sitzt ein Antiheld in seiner Stammkneipe. Ein Mädchen von der Heilsarmee versucht ihn engelsgleich zu retten, indem sie dem Trinker ins Gewissen redet, was natürlich mitnichten verfängt.—Bekanntlich können alle, immer und zu jeder Zeit aufhören, nur momentan gerade nicht, und darauf trinken wir erst mal noch einen.

Dann aber kommt die wirklich luziferische Pointe: Er bringt das Mädchen nach Hause und sie nimmt ihn mit zu sich auf ihr Zimmer.—Aber dort macht der verhinderte Held eine teuflische Selbsterfahrung:

Sie lud mich in ihr Zimmer ein

Und dort erfuhr ich dann

Wer zuviel trinkt

Ist leider oft

Nur noch ein halber Mann.

(Udo Jürgens: Der Teufel hat den Schnaps gemacht (1973).

Unvergeßlich ist auch Wilhelm Busch:

Es ist ein Brauch von alters her,

wer Sorgen hat, hat auch Likör!

(Wilhelm Busch: Die Fromme Helene. In: Gesammelte Werke. Bd. 2, S. 282.)

Der Spruch bringt es zuverlässig auf den Punkt. Man achte wieder auf den Kontext: Wäre sie nicht ganz so fromm, die Helene, dann hätte sie nicht ganz so viele Sorgen und bräuchte auch nicht so viel Likör.—Wer der alkoholischen Versuchung nicht widerstehen kann, tröstet sich also über etwas ganz Anderes hinweg.

Der Alkohol ist wie ein Eisberg, bei dem auch vier von fünf Teilen unter der Oberfläche liegen. Aber weder Luzifer, noch der Alkohol ist das Problem, sondern der vermeintliche Trost, den er spendet, durch Betäubung seelischer Schmerzen.—Aber die Linderungen halten nicht vor, denn es werden nur die Symptome bekämpft. Dann kommen die Schmerzen wieder, um erneut im Alkohol ertränkt zu werden. Alles schreit förmlich danach.