Narzißmus als Selbst–Konzept

Der Umgang mit der Figur des Narziß läßt zu wünschen übrig. Oft werden Diagnosen vorgebracht, wie sie üblich sind von Liebenden, die sich verschmäht sehen. Dann ist auch noch von toxischen Beziehungen die Rede, um die Fehler beim Geliebten zu finden. Aber zuletzt täuscht nichts darüber hinweg, daß Besitz-Ansprüche oft als Ausdruck von Liebe kaschiert werden.

Schönheit mag erstrebenswert sein, zu viel davon wird aber zu einem ganz großen Problem. Narziß hat dieses Handikap schon seit frühester Kindheit erlebt und daß ist der dramatische Kern dieser mythischen Figur.—Er ist einfach zu schön.

Er ist derart schön, daß alle außer sich sind und ihn berühren, besitzen und sich vor allem mit ihm sehen lassen wollen. Aber niemand interessiert sich für ihn als Person. Also beginnt er damit, sich für sich selbst zu interessieren.

Diese Schwierigkeit hat er weder in der Kindheit, noch in seiner Jugend bewältigt können. Und jetzt, wo er ein junger Mann ist, in den sich alle unentwegt unsterblich verlieben und ihn verfolgen wie einen Superstar, ist es eigentlich zu spät.—Narziß hat sich inzwischen eine äußerst schroffe Art der Zurückweisung zu eigen gemacht.

Er wehrt Verliebte nicht einfach nur ab, sondern versucht sie mit heftigsten Worten zu verletzen. Mit möglichst schroffen Reaktionen schreckt er sie ab und trifft sie ganz tief ins Herz, weil er es sich selbst schuldig ist, sie alle einfach nur abzuwehren.—Dabei weiß er selbst gar nicht, was mit ihm ist. Er hat sich selbst nie kennen gelernt, weil ihm immer andere dazwischen kamen.

Insofern wird man als Außenstehender fragen, ob das denn nun wahre, ehrliche, echte Liebe sein kann, was da an einnehmenden Begehrlichkeiten an den Tag gelegt wird. Er ist schließlich einer, der darunter leidet, daß er an Aufmerksamkeit zu viel hat und nichts davon will.—Also stößt er die ihn vermeintlich Liebenden heftig vor den Kopf. Er kennt sich selbst nicht, warum sollte er sich lieben lassen? Er muß die enttäuschen, die ihn erklärtermaßen lieben. Er will nicht geliebt werden, weil er Liebe als Vereinnahmung empfindet.

Ein Verehrer will ihm ein Schwert schenken. Narziß weist ihn derart heftig zurück, daß dieser die Götter um Rache anfleht, bevor er sich selbst mit diesem Schwert tötet.—Und tatsächlich machen es sich die Götter zu eigen, den Verschmähten in seiner Liebeskrankheit zu rächen.

Die Begegnung mit der Nymphe Echo ist bereits Teil des göttlichen Plans.— Hera hatte ihr die Stimme genommen, weil diese sie damit täuschen wollte, um Zeus ein Alibi zu verschaffen, als dieser in Liebesangelegenheiten unterwegs war.—Echo kann also nur noch wiederholen, was bereits gesagt worden ist, sie kann nicht von sich aus sprechen.

Eines Tages verirrt sich Narziß auf der Jagd und trifft auf die Stimme der Nymphe, die sich augenblicklich verliebt und schon bald voller Hoffnung auf seine Gegenliebe ist. Ihr ganzes Auftreten läßt an ein Groupie denken, denn sie gerät bei einer Begegnung mit ihrem Star völlig außer sich und kann noch stammeln.—Aber sie täuscht sich, anstelle eines Ausdrucks der Liebe kommt nur eine schroffe Abweisung des unter seiner eigenen Attraktivität leidenden jungen Mannes: Lieber würde er sterben, als sich von ihr auch nur umarmen zu lassen.

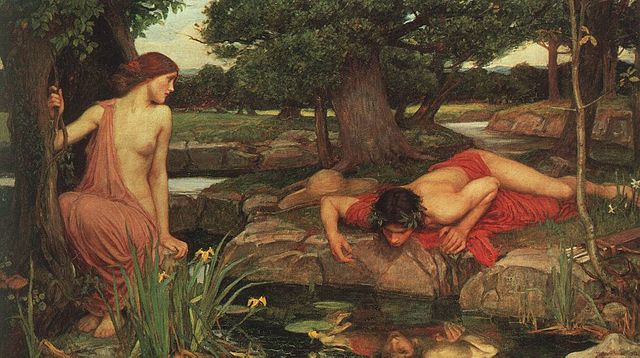

John William Waterhouse: Echo und Narcissus, 1903.

Nun fragt man sich schon, ob so heftige Reaktionen wirklich notwendig sind. Aber man sollte nicht vergessen, daß Narziß nichts anderes kennt, als dauernd wegen seiner äußeren Vorzüge begehrt zu werden, während sich für ihn selbst in seiner Person niemand interessiert.—Er hat sich in seiner eigenen Person gar nicht entwickeln und entfalten können. Es wurde ihm alles geschenkt, aufgedrängt, aufgenötigt, nur weil er schön und begehrenswert ist.

Darauf passiert, was der blinde Seher Teresias dessen Mutter bereits prophezeit hatte, als diese wissen wollte, ob er ein langes und glückliches Leben vor sich habe.—Solange er sich selbst nicht kennen lernt, ja, so lautete die rätselhaften Auskunft.

Genau das sollte jedoch geschehen. Er sollte sich kennen lernen, weil die Götter ihre Hände bereits im Spiel hatten. Er verliebte sich aber nicht einfach in sich selbst, das ist nur die kindliche Variante in der Deutung des Mythos. Als würde er den Spiegeltest nicht bestehen und nicht einmal sich selbst erkennen können.—Das Drama ist tiefgründiger, weil Narziß offenbar etwas tut, was „die Jugend” seinerzeit erstmalig zeigte. Von einem neuen Wahn ist die Rede, sich fortan auf sich selbst zu konzentrieren, aber die alten und ehrenwerten Sitten und Gebräuche links liegen zu lassen.

Narziß weigerte sich, den üblichen Weg eines jungen Mannes zu gehen. Er will nicht mit einem erfahrenen Mann als sein Mentor für einige Zeit in die Wildnis gehen, um dort vom Jungen zum Mann zu werden.—Denn was brauchte es, um ein „vortrefflicher Mann” zu werden? Doch wohl urbane Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Reden, Verhandeln und Verträge aushandeln können. Man braucht Erfahrungen in der Länderkunde aber weit weniger solche in der Natur.

Narziß beginnt also, sich nicht mehr im Äußeren zu suchen, sondern im eigenen Inneren. Und er trägt den Namen einer Narzisse, weil auch diese ihren Kopf so hängen läßt, als wäre sie ganz tief in sich selbst versunken, um sich zu „bespiegeln”.—Damit beginnt er und hört aber auch nicht mehr auf. Der Narzißmus ist insofern eine Diagnose, die auf diejenigen zutrifft, die aus einer solchen Selbstversenkung nicht wieder herauskommen.

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Narziss, 1594ff.

Tatsächlich hat dieser tragische Mythenheld aber erstaunliche Potentiale, die ihn dieser Tage zum Leitbild einer Diagnose über den Zeitgeist werden lassen, die es in sich hat: Wir haben einen Paradigmenwechsel zu verzeichnen, der vom Über–Ich zum Ideal–Ich führt.

Das Über–Ich ist, der Terminologie von Sigmund Freud zufolge, eine Repräsentation des „Vaters” im Sinne einer autoritären Welt, in der Tradition und Sitte noch ganz strenge Grenzregime bewachten und sanktionierten. Wehe denen, die da aus irgendwelchen Rollen fallen und aus der Reihe tanzten! Und genau solche Diagnosen folgen dann auch: Narzißmus.

Das Über–Ich hat mit der Figur des autoritären Gottes, Königs, Ehegatten und Vaters vor allem eine Ausprägung, es ist eine unerbittliche höchst richterliche Instanz, die andersartige Identitäten gar nicht erst aufkommen läßt. Alle erdenklichen Wünsche und Traumgespinste sind sanktioniert und allein der Wunsch danach kann zu katastrophalen Selbstbestrafungen führen, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußern.

Das war solange der Fall, wie Sittenstrenge und Geschlechterrollen–Erwartungen noch selbstverständlich zu sein schienen und die, die sie hatten, sich lieber selbst etwas antaten, als dazu auch öffentlich zu stehen.

Aber eigentlich wird diese Geschlechterordnung schon mit dem 1. Weltkrieg ganz erheblich gestört. Viele Männer zogen freudig in den Krieg, wie Hooligans, die sich verabredet haben, ihre Kräfte zu messen. Aber der Krieg war inzwischen hoch technisiert worden, man landete in den Schützengräben und verlor ganz und gar, was Männer bis dato noch glaubten für sich beanspruchen zu dürfen, diesen gewissen Schneid, der gern vorgeführt wird, dem die Uniformen dienen sollen und der angeblich bei Frauen sehr gut angekommen sein soll.

Im Grunde war das Ende des martialischen Männlichkeitsgehabe eigentlich schon mit dem Ersten Weltkrieg eingeläutet. Aber die Lektion mochte nicht wirklich verfangen, also „brauchte” es noch einen Zweite Weltkrieg, bis endlich ein anderer Geist zugelassen wurde, der sich dann auch in der Flower–Power–Zeit mit den Hippies und der Love–and–Peace–Zeit ein Pop–Denkmal schuf, bis hin zum New Age, das auch eine ganz neue Art des Glaubens legitimierte.

Tatsächlich kam es nur zum Bruch mit dem Überkommenen, aber nicht zu einem alternativen Weg. Das Autoritäre war verpönt, das Patriarchale wurde immer verpönter und dennoch kam nicht wirklich so etwas wie eine Alternative zum Über–Ich auf, das die Geschicke bisher so restriktiv gelenkt und geleitet hatte.

Man sollte sich etwas Zeit nehmen und auf sich wirken lassen, was da zu diagnostizieren ist über diesen Paradigmenwechsel im Zeitgeist.—Die Patriarchen stehen schon seit geraumer Weile nicht mehr wie die Legionsführer in ihren Überwachungskanzeln, von denen sich alles überblicken ließ. Es gibt sie noch in alten Fabriken, diese Chef–Büros mit großen Fenstern nach überallhin und mit Blick auf den Hof. Aber heute sind dort die Werkstätten von Künstlern.

Interessanterweise wurde ein Großteil der Überwachung nicht nur ins Innere, also in die Psyche verlegt, sondern auch individualisiert. Das heißt, wir haben gelernt, uns selbst zu überwachen, unser eigener Chef zu werden, dauernd an uns zu arbeiten, um ein anderer, besserer, erfolgreicherer Mensch zu werden und dann auch zu sein.—So erklärt sich auch, warum die Selbstausbeutung jeder Ausbeutung den Rang abläuft.

Die „Generation Z” irrt nicht, wenn sie auch noch Zeit zum Privatleben für sich beansprucht. Aber sie täuscht sich, wenn sie meint, alles selbst unter Kontrolle zu haben, denn das ist mitnichten der Fall. Wir sind zu unseren eigenen Ausbeutern geworden und das Planziel ist nicht mehr das, was sich gehört.—Es geht vielmehr um das Erfüllen von Zielen, die vom Ideal–Ich ausgehen. Nicht wenige sind also bereit, sich selbst zu versklaven.

Der Narzißmus ist eine gesellschaftliche Forderung an jeden Einzelnen: „Du mußt mehr werden, als du bist, du mußt zu deinem Ideal werden.” Allerdings ist das Prinzip dahinter höchst unsozial, es geht nur noch um den persönlichen Erfolg, um das Erringen von äußerlichem Status und mondäne Luxus-Symbole, wie sie die Werbung als Ersatzdrogen längst parat hält.

Wir sind in eine neue Phase der Prädestinationslehre geraten. Max Weber hat darauf seine Theorie des Kapitalismus entwickelt, daß der Erfolg des bürgerlichen Kaufmanns selbst ein Zeichen sein sollte dafür, von Gott auserwählt worden zu sein, weil ja jetzt schon, im irdischen Leben einiges an Erfolg offensichtlich geworden ist.

Jetzt machen sich viele selbst unglücklich mit Zielen, die nicht wirklich zu erreichen sind. Und der Gott, der da die Zeichen gibt, daß man zu den von ihm Auserwählten gehört, ist die narzißtische Variante eines Ideal-Ichs, dem es vor allem darum geht, daß die Show stimmt.

Der neue Paradigmenwechsel in der Selbstkontrolle ist einerseits zu begrüßen, aber eine wirkliche Lösung ist er nicht. Das Unglück, nicht zu genügen, ist nicht wirklich geringer, sondern sogar sehr viel größer geworden. Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr, nicht zu genügen, weil man Idealen entsprechen muß, die man bei sich selbst an den Tag legt.—Das Über–Ich wurde abgelöst vom Ich–Ideal, das viel radikaler beschaffen ist, weil es keine Ausflüchte mehr duldet.

Es ist gar nicht so einfach, dem tragischen Helden eines klassischem Mythos gerecht zu werden. Zur Not kommt er uns zur Hilfe, auf daß wir uns selbst besser verstehen.

Siehe hierzu: Isolde Charim: Die Qualen des Narzissmus. Paul Zsolnay Verlag, 2022.