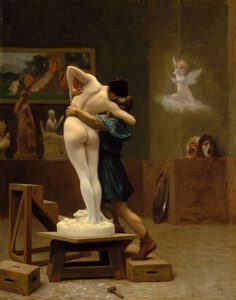

Jean–Léon Gérôme: Pygmalion et Galatée. Metropolitan Museum of Art, New York.—Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Pygmalion, ein Künstler in Zypern, ist maßlos enttäuscht von den Frauen und lebt nur noch für seine Bildhauerei. Unbewußt erfüllt er sich seinen Traum durch eine von ihm erschaffene Elfenbeinstatue, die wie eine lebendige Frau aussieht und dabei seinem Ideal entspricht. Das Abbild behandelt er mehr und mehr wie einen echten Menschen und schließlich verliebt er sich in seine Kunstfigur.

Zypern ist die Heimat von Venus, daher fleht der Künstler die Göttin der Liebe an ihrem Festtag inbrünstig an, wenn schon seine Statue nicht zum Menschen werden könne, so sei ihm wenigstens vergönnt, daß seine künftige Frau so sei wie diese.—Als er dann aber von den Feierlichkeiten für die Göttin wieder nach Hause zurückkehrt und die Elfenbeinstatue zu liebkosen beginnt, erwacht diese langsam zum Leben.

***

Es ist ausschließlich das Privileg der Götter, dem was leben soll, die Seele einzuhauchen. Im Sinne der magischen Weltauffassung können Seelen allerdings beeinflußt werden. Gleichwohl zielt der hinter alledem verborgene Wunschtraum zielt genau darauf ab, diese Differenzzwischen Vorstellung und Wirklichkeit immer kleiner werden zu lassen.—Bei aller Mühe, erscheint es dann wie ultimatives Künstlerglück, wenn die Werke tatsächlich täuschend echt wirken oder vielleicht sogar zum Leben erwachen.

Darauf zielen letztlich sowohl die Magie, als auch die Kunst und die Philosophie: Es gilt, das absolute Wort, das ultimative Werk oder die vollkommene Einsicht zu finden, zu schaffen oder zu realisieren. Dieser nicht selten mit Hybris einhergehende Wille zum Werk legt es tatsächlich darauf an, daß sich die Sachen von selbst ›bewegen‹ und tatsächlich zu leben beginnen. Auch der Traum des Phänomenologen steht dem in nichts nach: Mögen die Sachen von sich aus zu sprechen beginnen, so daß wir nicht mehr mit Unterstellungen, Annahmen und Vermutungen arbeiten müssen, sondern einfach nur zuhören, zusehen und miterleben können.

Jean–Léon Gérôme: Pygmalion et Galatée. Metropolitan Museum of Art, New York.—Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Hybris, das bedeutet Grenzüberschreitung und zwar in einem überaus magischen Sinne, etwa wenn eine eigentlich unbeseelte Puppe wie Pinocchio, eine Skulptur wie die Galatée des Pygmalion oder wenn ein Kunstwerk wie Das Bildnis des Dorian Gray zum Leben erwacht. Auch das entgegengesetzte Verfahren ist hoch problematisch, etwa wenn die Seele in ihrer emotionalen Bewegbarkeit, in der sie eben ›gerührt‹ werden kann, einfach auszuschalten, wenn sie durch einen kalten Stein ersetzt wird, wie in Das kalte Herz von Wilhelm Hauff—Mit alledem gehen größte Befürchtungen einher, die kosmische Ordnung könnte fundamental gestört und vielleicht sogar zerstört werden. Es sind womöglich bald schon keine Einzelfälle mehr, wenn so etwas auch nur ein einziges Mal ungestraft möglich geworden ist.

Die Faszination bei der Vorstellung über die Macht magischer Worte verkehrt sich in gerade Gegenteil angesichts der Horrorvorstellungen, die sich sogleich ankündigen, wenn auch nur einen Augenblick daran gedacht wird, so etwas könnte tatsächlich und wirklich möglich sein. Nicht nur die Grenze zwischen Wunsch und Wirklichkeit wäre dann nicht mehr von Bedeutung. Damit aber würden fundamentale Orientierungsweisen unmöglich gemacht, so daß sich zeigt, worum es bei solchen Horrorvorstellungen wirklich geht: Wo Artefakte lebendig werden, wo Sachen selbst zu sprechen beginnen, wo fundamentale Grenzen nicht mehr gelten, dort würde die Ordnung der Dinge bis in die Fundamente erschüttert.

Es geht dabei allerdings weit weniger um die Natur der Sachen selbst, als vielmehr um den Bestand der Kultur. Alle relevanten Orientierungsmuster setzen auf solche Unterscheidungen, daher kann es gar nicht denkbar sein, daß die Grenzen zwischen dem Lebenden und dem Toten, dem Unbeseelten und dem Beseelten oder zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen nach Belieben überschritten werden. Das ist dann auch der Grund für das Grauen, den Abscheu aber auch die Faszination und das heimliche Interesse an der Magie als schwarze Wissenschaft oder auch einfach nur als Zauberkunst.

Auszug aus: https://www.nennen-online.de/empathie/