Die Masken der Götter

Götter als Repräsentanten

Es scheint, als hätten sich in der Entwicklungsgeschichte von Theogenese und Psychogenese zunächst alle erdenklichen Naturgeister zusammentun müssen, um Götter entstehen zu lassen.

Jeder Gott repräsentiert viele Zuständigkeiten, die allein anhand der Beinamen mancher Götter eine erstaunliche Ämterhäufung erahnen lassen.

Die Götter, wie wir sie aus der Mythologie kennen, sind komplexe Persönlichkeiten mit einer Vielfalt an Identitäten, in einem Zusammenspiel unterschiedlichster Idealvorstellungen verschiedenster Herkunft. Sie repräsentieren eben, woran vielen Menschen immer wieder sehr gelegen war.

Götter verkörpern mit ihrem Charakter, wofür sie allegorisch einstehen. Nicht nur die Mythen, auch ihre Figuren gehen schließlich mit der Zeit. Ihre Deutung ist stets abhängig vom Zeitgeist, und doch ist da immer etwas, das die Zeit überdauert. So läßt sich das Götterpaar Zeus und Hera als Allegorie auf das Selektionsprinzip einer jeden Marktgesellschaft deuten. — Während Zeus immer nur ›zeugt‹ und ein Unternehmen nach dem anderen ›gründet‹, trachtet die Gattin und Schwester Hera allen hoffnungsvollen Errungenschaften stets nach dem Leben.

Derweil würde Hermes zweifelsohne heute das Internet verkörpern, während der griechische Ares und sein römischer Kollege Mars den Krieg einmal von innen als traumatisierendes Knochenbrechen, dann aber auch von außen als zynisches Geschäft zur Darstellung bringen. Und unlängst ist Roman Polański mit markanten Brüchen im Spielfilm–Bühnenstück und Erotik–Drama Venus im Pelz, im fulminanten Wechselspiel eines Machtkampfes um Liebe und Unterwerfung, die Epiphanie einer Göttin gelungen. — Es sind nämlich einige Seltsamkeiten, also ›Wunder‹ zu verzeichnen, die sich allesamt ›erklären‹ lassen, wenn angenommen wird, man habe es bei der Figur der Vanda tatsächlich mit einer Erscheinung der Venus zu tun.

Götter lassen sich auch als System–Charaktere betrachten. Sie sind, wie sie sind und sie tun, was sie nun einmal tun müssen, ändern läßt sich da nichts. — Wenn wir also mit ihnen hadern, daß sie sind, wie sie sind, dann hadern wir eigentlich mit uns, denn wir haben die Institutionen so und nicht anders erschaffen. Auch sind wir nicht Geschöpfe der Götter, sondern die Götter sind Geschöpfe von uns.

Es wäre daher tunlichst anzuraten, den Göttern andere, humanere, liebenswürdigere Charaktere zuzugestehen. Dann verlieren auf lange Sicht vielleicht auch manche unserer Institutionen ihren inhumanen Charakter. Die olympischen Götter setzen sich aus vielen vormaligen Lokalgottheiten zusammen, daher haben sie alle erdenklichen Kompetenzen, was allerdings auch zu Überschneidungen in der Zuständigkeit führt. Es kommt daher immer wieder unter ihnen zu Kompetenz–Streitigkeiten, die sich aber einer wie Odysseus sehr gut zunutze zu machen versteht.

Das ist das Neue am Neuen Menschen, den Göttern gegenüberzutreten, wie zuvor bereits den Tieren in der Natur, als Trickster. Sisyphos, der mit List und Tücke den tumben Tod überlistet und womöglich noch in der ihm auferlegten Strafe heimlich Erfüllung findet, wird nicht von ungefähr mitunter auch als Vater des Odysseus gesehen.

Mit der Figur des Tricksters wird die Ambivalenz gewahrt, denn der Schelm ist beides, das, was er vorgibt zu sein und das, was er auch immer noch ist. Zumeist ist er schwach wie der Fuchs im Märchen, der sich notgedrungen immer wieder eine List einfallen läßt. — Ob in der Natur, Geistern und Tieren gegenüber oder aber in der Kultur gegenüber Göttern und Institutionen, immerzu kommt es auf Mimesis an.

Wer Tiere überlisten, Geister rufen und dienstbar machen will, muß gut beobachten, um sich ihnen in angemessener Gestalt nähern zu können. Wer mit Göttern zu Gericht geht, wird sich einiges einfallen lassen müssen, die eigenen Schwächen in Stärken zu verwandeln. — Götter entlasten, gerade weil sie so übermenschlich ideal sind. Daher verfügen sie über das, was dem Bösen nur hinzugegeben werden müßte, so daß es aus dem Mangelzustand herauskommt.

Dann könnte es endlich zu dem werden, was es zu sein verhindert ist, durch Mangel an Sein und Bewußtsein. Dann könnte Eifersucht zur Liebe, Neid zur Anerkennung, Sucht zur Erfüllung und Verzweiflung zur Zuversicht werden. Vor allem könnten dann auch die menschengemachten Rachegötter sich endlich verwandeln und den glücklichen Göttern des Epikur himmlische Gesellschaft leisten. — Erstaunliche gedankliche Figuren ergeben sich und neue Möglichkeiten, Psychologie zu betreiben, wenn wir Götter zwar als Projektionen betrachten, als solche aber ernst nehmen.

In Mythen und Märchen ist es immer wieder der Trickster, dem das Unmögliche gelingt. Hermes ist einer von ihnen, ebenso wie Prometheus, der seine Schützlinge erst auf die Idee mit dem Opferbetrug bringt. — Menschen sind Trickster, sie wollen sehen ohne gesehen zu werden. Sie machen im Verborgenen ihre Beobachtungen und rätseln dann über das, was sie gesehen haben. Sobald die Sprache zur Verfügung steht, wird darüber geredet. Einstweilen ist es auch möglich, zu gestikulieren, zu spielen und zu demonstrieren, was gesehen wurde und was es womöglich bedeuten könnte.

Allmählich werden Rituale daraus, Tänze, Unterweisungen und Einweisungen, um sich vertraut zu machen mit dem, worauf es ankommt, wenn die Gestalt gewechselt wird, wenn ein anderer Geist aufkommen soll, etwa der Geist des Büffels oder auch der des Mammut. — Menschen wechseln ihre Gestalt. Masken sind dabei weit mehr als Verkleidung und beileibe kein Spiel. Entscheidend ist Mimesis, wenn es gilt, sich in andere Wesen hineinzuversetzen, sich anzuverwandeln, um den fremden Geist zu verstehen.

Der Trickster ist in der Lage, ein anderer zu werden, kaum anders als ein Torero beim Training, wenn eine Schubkarre mit Hörnern den leibhaftigen Kampfstier ersetzt. Seit eh und je sind schamanistische Rituale, Tänze und Zeremonien darauf aus, sich von der eigenen Natur abzusetzen und fremde Gestalt anzunehmen, um sich über die Grenzen der eigenen Welt zu erheben.

Die Tiermasken der Schamanen sind dazu angetan, den Geist, auf den es jeweils ankommt, angemessen in Szene zu setzen, um ihn erleben, verstehen und vielleicht auch beschwören zu können. Alles, was vormals noch von Geistern ›draußen‹ repräsentiert wurde, wird im Zuge der Psychogenese internalisiert. Was zuvor noch im Äußeren leibhaftig erfahrbar schien, verstummt dort, nur um sich ›innen‹ wieder vernehmen zu lassen. — Nichts geht verloren, alle Instanzen, Kräfte und Motive treten später im Inneren der Gesellschaft und schlußendlich auch in der Psyche eines jeden Einzelnen wieder auf. Und es werden immer mehr Stimmen, weil die Welt selbst immer vielfältiger wird.

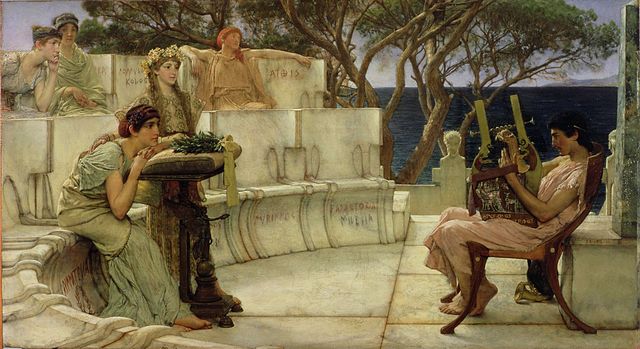

Seit Anbeginn der Zivilisation wurden umliegende Häuptlingstümer systematisch annektiert und mit ihnen auch die einschlägigen Kulte. Die ehemaligen Clangeister werden dabei fusioniert und gewinnen immer mehr an Gestalt. Allmählich entwickeln sie menschliche Gliedmaßen und tragen vorerst noch Tierköpfe, die sich jedoch immer weiter reduzieren, zunächst zur Persona, dann zur Maske. Wenn sie ihre Masken lüften, so kommt darunter ein menschliches Gesicht zum Vorschein. — Griechische Götter öffnen schließlich das ›Visier‹. Wenn sie ihre Masken auf die Stirn hochschieben, wirken sie wie Schauspieler in der Umbaupause. Sie sind ganz offenbar längst zu Interpreten und Darstellern ihrer selbst geworden.

Es ist auffällig, wie konsequent in der griechischen Antike die Masken der Götter gelüftet und auf die Stirn hochgeschoben werden. Die Annahme der Ebenbildlichkeit ist insofern nicht von der Hand zu weisen: Nur sind nicht wir es, die göttliche Züge tragen, vielmehr sind Götter menschliche Ebenbilder. — Allerdings sind Götter keine Menschen, sie sind ideale, glückliche und vollkommene Wesen. Und als Schöpfer aller dieser Projektionen sollten wir uns selbst in jedem Einzelnen von ihnen wiedererkennen …

Die Götter sind tot und leben doch in unseren Innenwelten, in den Dialogen und Diskursen immer weiter. Wir täten gut daran, ihnen in ihrer verwirrenden Vielfalt unsere Referenz zu erweisen, denn das ist der Sinn von Vernunft. In ihrem Namen sollte, was auch immer sie in ihrer Vielfalt verkörpern, als Ideal gesehen und angemessen gewürdigt werden. Ihr Pantheon ist der Geist der Diskurse, ihre Vielheit ist die Vielfalt der Vernunft.