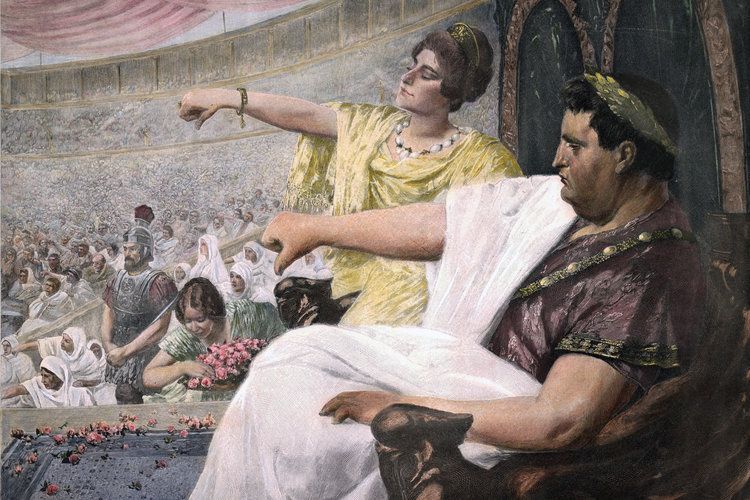

Wilhelm Otto Peters: Nero im Circus. Holzstich, um 1900, koloriert, nach dem Gemälde von Wilhelm Otto Peters.—Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons.—Der Daumen als Zeichen des Mitgefühls: Mit dem nach unten zeigenden Daumen signalisiert Nero den Gladiatoren in der Arena »kein Mitgefühl« zu zeigen—ganz im Gegensatz zum nach oben gestreckten Daumen, der »Mitgefühl« signalisiert.

Bewußtsein kommt nur zustande, wenn das, was bewußt werden soll, auf irgendeine Weise auch repräsentiert werden kann. Spiegelzellen machen derweil die eigene Selbstwahrnehmung zum Medium, der Andere wird teilweise gespiegelt in der Wahrnehmung des eigenen Körpers. Es scheint dann so, als würde der Beobachter zu dem, was eigentlich nur beobachtet wird. Dabei arbeitet das System der Spiegelneuronen ganz offenbar mit Projektionen, die vom motorischen System ausgehen, um dann über das Nervensystem gewisse Wahrnehmungen zu simulieren.

Emotionen werden dabei auf Bewegungsmuster ›gelegt‹. Das besagt dann auch der Begriff ›Mapping‹, was eben bedeutet, daß etwas auf etwas anderes gelegt wird. So wird das Radiosignal des Senders auf eine Radiowelle gleichsam ›oben‹ zusätzlich noch ›drauf‹ gegeben. Rein technisch werden solche Verfahren als Modulation beschrieben, und in diesem Sinne läßt sich nachvollziehen, wie auch die Spiegelzellen die eigene Wahrnehmung so modulieren, bis sie sich öffnet für die Wahrnehmung Anderer.

Es ist allerdings bemerkenswert, daß wir oft nur etwas sehen müssen, um es zu verstehen, zu fühlen und zu mitempfinden. So wird dann die Empathie zur Erfahrung am eigenen Leib und wir können uns vorstellen, wie sich etwas anfühlt, auch wenn wir gar nicht selbst betroffen sind. Das alles ist für die Imagination, für das Erzählen und nicht zuletzt auch für das Lernen von ungeheurer Bedeutung, denn wir können auf diese Weise zu Erfahrungen kommen, ohne sie selbst je erleben zu müssen.

Was in der Hirnforschung als Mapping beschrieben wird, dem entspricht in der Kulturwissenschaft die Metapher , denn auch hier wird ein zumeist ganz konkreter Sinn ›übertragen‹ und etwas anderem beigelegt. Durch die Wahl und den Einsatz einer angemessenen Metaphorik wird das Verstehen und vor allem die Verständigung oft überhaupt erst ermöglicht. Und hier geht es ganz offenbar darum, daß ein ›höheres‹ Bewußtsein die Routinen eines anderen Bewußtseins jeweils mit ganz bestimmten Sinnmustern belegt. So werden dann Bewegungsmuster mit Emotionen verknüpft, die sich dann ihrerseits wiederum als Bewegtheit identifizieren lassen. Dann können wir uns nicht mehr nur vorstellen, wie wir uns bewegen. Wir können darüber hinaus auch Vorstellungen darüber haben, ›bewegt‹ zu werden—eben durch Empathie, durch Emotionen.

Die Frage, was eigentlich Bewußtsein ist und wie es zustande gebracht wird, bekommt auf diese Weise ihren einschlägigen Modellcharakter. Bewußtsein ist immer Bewußtsein von etwas, daher muß erwartet werden, daß dieses Etwas dann auch in Erscheinung tritt und wahr–genommen werden kann.—Aber mit der Ein–Sicht ist das so eine Sache: Vieles ist uns verborgen und dann versagen auch noch die Worte, weil sie immer sofort alles festlegen. Kein Wunder also, daß das Reden gerade dann besonders schwer fällt, wenn, was zu sagen wäre, höchst heikel erscheint, und wenn wir befürchten müssen, gar nicht verstanden zu werden oder uns vorschnell und falsch festzulegen.

Oft haben wir uns selbst und die Situation noch gar nicht verstanden. Dann fehlen die Worte, so daß es unmöglich erscheint, überhaupt irgendetwas zu sagen, und trotzdem sollen wir uns erklären, bekennen und festlegen. Aber die unterschiedlichsten Motive, Emotionen und Wertvorstellungen liegen im Hader miteinander wie die glücklichen Götter Athens. In ihrer Gesamtheit verkörpern sie die Eigentümlichkeiten der verschiedensten Perspektiven und stehen dafür mit ihrem Charakter ein.

Die Vielfalt dieser Möglichkeiten, ein– und dieselbe Sache auch ganz anders sehen zu können, macht gelingendes Verstehen so schwierig. Daher ist es nicht einfach, sich selbst zu thematisieren und die Verhältnisse systematisch zu erörtern. Das kann nur gelingen, wenn die unterschiedlichsten Momente zur Sprache gebracht werden, um sich über alle möglichen Motive und Emotionen zu verständigen.—Kultur und Zeitgeist spielen dabei eine ganz große Rolle, denn immerzu herrschen bestimmte Vorbilder, Vorstellungen oder Mustergültigkeiten vor und nicht selten sind Erwartungen oder auch Erwartungserwartungen wie beispielsweise Ideale und Wertvorstellungen im Spiel.

Erst was zur Sprache gebracht, mitgeteilt und auch verstanden wurde, ist wirklich in der Welt. Alles andere ist und bleibt schemenhaft im Nebel aller Möglichkeiten zurück. Solange die richtigen Worte noch fehlen, besteht noch die Hoffnung, daß sie gefunden und zur Sprache gebracht werden. Wo aber bereits die falschen Worte ausgesprochen worden sind, dort beherrschen Irrtümer die Szenerie wie ein böser Fluch, was oft nicht einmal bemerkt wird.—Dabei ist es geradezu skandalös, was Worte den Phänomenen antun können: Sie spießen die Sachen wie Schmetterlinge auf, kleben ihr Etikett darunter und behaupten, man habe damit wirklich alles im Griff. Tatsächlich ist jedoch das Leben entwichen, die Seele ist nicht mehr vor Ort und nur etwas Totes bleibt dann zurück.

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.

Sie sprechen alles so deutlich aus:

Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,

und hier ist Beginn und das Ende ist dort.

In diesem Gedicht aus dem Jahre 1897 beschwört Rainer Maria Rilke eine Angst vor dem definitorischen Gebrauch der Wörter, wie ihn nur Poeten und Phänomenologen teilen können.—Worte machen die Dinge verfügbar und verscheuchen den Geist, der uns eigentlich fasziniert. Man glaubt, sich erklären, sich verständlich machen zu müssen und erreicht nicht selten das Gegenteil von alledem, so daß sich Verstehen in Verfehlen verwandelt.—Daher sollte die Empathie im Hintergrund stehen, um zu erfühlen, ob die Worte tatsächlich auch tun, was sie sollen oder ob sie nur eigenmächtig über alles herfallen, was ihnen nicht paßt.

Während die erste Strophe noch über die Angst spricht, wird in der nächsten die Anklage eröffnet um dann in der dritten den Apell vorzubringen, die Welt der Dinge gegen die Ansprüche des Benennens und Aussprechens in Schutz zu nehmen.—Ohnehin ist die Welt seltsam falsch motiviert durch Wahrnehmungsmuster, die mit der Moderne aufgekommen sind und die seither den Zeitgeist und damit das Sehen, Fühlen und Denken auf seltsame Weise verfälschen, so daß das das Lebendige stumm und das Starre lebendig erscheint.

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,

sie wissen alles, was wird und war;

kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;

ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.

Die Dinge singen hör ich so gern.

Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.

Ihr bringt mir alle die Dinge um.